18日に都内へと外出したので、ついでに母校に寄ってみました。

ちょうど大学入学共通テストの一日目だったのですが、一部の建物しか使っていなかったこともあり、構内は特に通行規制もなく、いつもどおりのキャンパスでした。特に用事はなかったのですが、ちょっと気が向いたのでキャンパス内にある演劇博物館に初めて入ってみました。

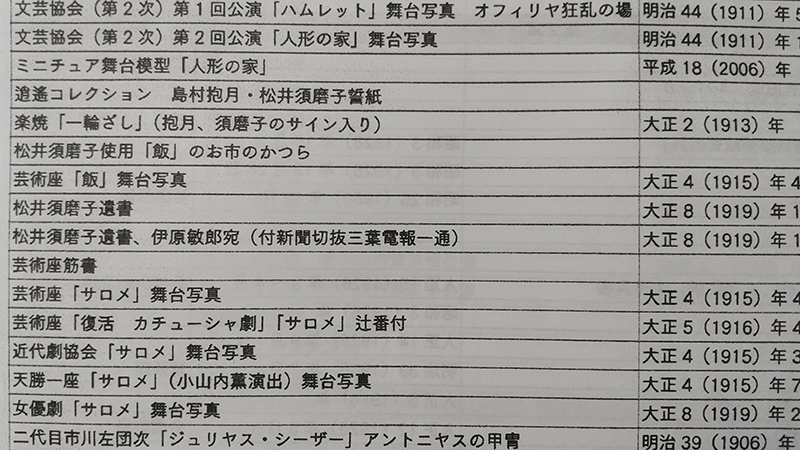

博物館では期間限定の特別展として『築地小劇場100年―新劇の20世紀―』が開催されており、常設展のあとに参観しました。基本的に展示物の解説文の字が小さかったのが残念ですが、一通り見て回りました。展示物の写真撮影は原則禁止されているので画像はありませんが、その中で私が個人的に興味を持ったのが明治時代末期から大正時代前半にかけて俳優、歌手として活動した松井須磨子の遺書でした。

松井須磨子は不倫関係にあった島村抱月が1918年11月に病死したことを受け、その2カ月後に後追い自殺を遂げるのですが、坪内逍遥と井原敏郎に宛てた遺書を書いており、それが展示されていたのです。正直なところ、くずし字で書かれている手紙は私にとって読みにくいものでしたが、遺書ということはもう自殺することを心に決めていたわけで、そんな心境で書かれた手紙に強い関心を抱いたのです。

そして、これがもし現代並に各種技術が発展した時代であったなら、電子メールの文面やメッセージアプリの画面をスクリーンショットしたものをプリントアウトして展示されていたのだろうか? と思ったのです。しかし、それでは死と向き合っている心理状況が肉筆の字に与える影響などを感じ取ることはできません。

そもそも、電子的な手段で書かれた文書はどのくらい後世に残るのであろうか? 例えばこの遺書は1919年に書かれたものなのでゆうに100年を超えてこうして後世に残っています。それは紙媒体だから実現できたことではないだろうか? 電子的な記録は比較的容易に失われやすく、サービスが終了してしまえばそこで保存も難しくなるのではないか? 電子的に打ち込んだ文章が遺書として法的に有効かという議論はさておいて、近年軽視されがちな紙媒体による手紙が意味を持つヒントがここにはあるのではないか? という考えに至りました。

紙媒体による郵便物が減っていくのは今後も変わらず、その傾向を止めることができるとは全く思っていませんが、しかしゼロになるとも思っていません。では紙媒体の郵便物のメリットはどこにあるのでしょうか? 今回の演劇博物館での参観も踏まえ、数十年、数百年単位での長期的保存を最初から意図するのであれば、電子的サービス終了のリスクがない紙媒体のほうが、少しでも生き残る確率が上がるのではないかと改めて認識した次第です。なにより書いた本人が没してしまった場合、保存はさらに困難となります。松井須磨子自身は自分の遺書が100年以上先にも広く読まれることになるとは思っていなかったでしょうが…。まあ劉慈欣による長編SF小説『三体』によれば、最も長く記録を残せる方法は『石に字を刻む』なのですが。

というわけで、予定よりかなりじっくり展示物を見てしまいました。博物館の外側には坪内逍遥の像があり、この右手と握手するとここの大学に合格する、語学の成績が上がるといったゲン担ぎがあるそうです。

大学の構内を出たあとは定番の三品食堂で昼食です。