昨年(2024年)11-12月に開催された国際切手展『CHINA 2024』、3日目ともなるともう何がどこにあるかだいたいわかってきます。

3日目となる12月1日は正面上がって再び各国郵政部の集まるエリアに向かいました。

開場直後、在リトアニアの切手代理発行エージェント、Stamperija(スタンペリヤ)は本国から来ている兄ちゃんはおらず、現地の方しかいませんでした。ずいぶんノンビリしたものだなぁと思ったものですが、ここに限らず、各国郵政部のブースはおもに以下の3種類の役割の人たちから成り立っていました。

- 本国から来た人(英語は通じる可能性が高い)

- 中国で採用された、英語が通じる人(バイリンガルと書かれた個人票を首から下げている)

- 中国で採用された、WeChat Pay支払時のアカウントを持っている人

ただし、上記は同一人物が複数の役割を担っている場合もあります。また3番目の役割の人はいない場合もあります。

以前にも書きましたが、客がWeChat Payで支払いを行うためQRコードを読み取ろうとした場合、日本の感覚だとQRコードは店が用意したもので、お金は店の持つ口座に入ります。ところがここ中国では個人のアカウントに送金する場合があり、支払時に相手の名前が出るのは日本で言うPayPayなどと同じなのですが、思い切り個人名と思しき名前が表示されることがあり当初はなかなか面食らいました。しかし以前にも書いたように私はこれを1日目の中国郵政相手にやられてしまったので、もうそういうものだと思うことにしたのです。

それで先ほどの役割の話に戻ると、①本国から来た人はWeChat Payのアカウントなんぞ持っていないので①の人だけがいても、③WeChat Pay支払先のアカウントを持っている人がいないとスマホ決済ができず、現金で支払うしかないということになります。私が今回の中国滞在で一番失敗したのは実はこの点で、AliPayかWeChat Payさえあればたいていの決済は問題ないという意識だったのですが、結局はある程度の現金がないと欲しいものが買えず不便だったという点なのです。訪中前には私なりに事前に色々と情報を集め、キャッシュレス決済が大いに普及した中国ではもう長いこと現金の紙幣を見ていない人も珍しくないということだったので、そこまで両替していかなくても問題ないかなぁと軽く考えていたのですが、大きな間違いでした。

もちろんこれは切手展の会場内だけの話で、それ以外の町中ではスマホ決済が大いに活躍してくれました。しかしこれまた以前にも書いたことなのですが、AliPayもWeChat Payも結局は中国の銀行口座を持っていないとフルで機能を使えない作りであるらしく、支払時にエラーが出て決済できないという場面に何回か出くわし、大変困りました。そういう時は他のクレジットカードを登録してなんとか決済して切り抜けたのですが、そもそも訪中に便利かと思いわざわざ作っていった銀聯カードが上海の虹橋国際空港で使えなかったときは参りました。おいおい日本発行の銀聯カードは使えないってか? しかも国際空港で!? 結局のところ銀聯カードは訪中ビザ申請の際に長時間待つことなく、優先して申請書類を受け付けてもらえるという特典以外に役に立つことはありませんでした。そのビザ申請も、今やもう廃止されています。

閑話休題。②英語が通じる中国人については、まあそりゃそういう人は必要だよなと思うのですが、国際的なイベントなのに英語がぜんぜん通じない人が予想以上に多かったです。いやそりゃこっちだってカタコトの英語なんですよ? しかし、日本の中学生程度の英会話ですら拒否反応を示されたり慌てられるとは思いませんでした。

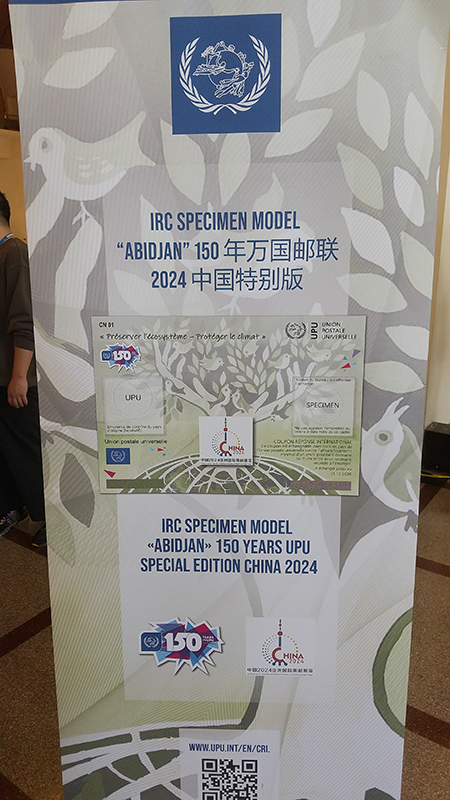

さらに会場を見て回ると万国郵便連合(UPU)のブースもありました。この年はちょうどUPU創立から150周年にあたり、日本を含む世界各国から記念切手が発行されましたが、ここではUPU銘の国際返信切手券(IRC)を販売していました。ただし、見本なので、実際に郵便局で切手に替えることはできません。しかし国連旗のはいったIRCはなかなか新鮮でした。これは購入してきたので、後日またご紹介しようかと思います。ちなみに前年の台湾国際切手展には…UPUはいなかったように思います。やはり加盟国でないと出展できないのでしょう。

場所かわって、中国郵政の関連ブースがあるエリアでは巨大パンダを見かけました。

そしてイベントホールでは昨日と違うイベントが開催されていました。第13回上海小中学生『郵趣を愛する』活動の表彰式のようです。壇上にいるのは受賞した学生さん…の割には年上だな? と思ったら、どうも優秀指導賞を受けた講師のようです。